/ Javier González de Durana / Torre Urizar hacia 1925. A Josefi Canibe Arnaiz El proyecto Opengela, impulsado por el Gobierno Vasco con el respaldo de programas europeos como Horizon 2020 y LIFE, representa una evolución… Más

Crónica de una capitulación patrimonial

/ Javier González de Durana /

Arriba, la Torre Satrústegui, abajo la cárcel de Ondarreta en construcción, hacia 1889.

La Torre Satrústegui, erigida en el último tercio del siglo XIX, representa un hito arquitectónico de su época, pero es mucho más. Situada en la privilegiada ladera Este del monte Igueldo, su valor no reside sólo en sus muros, sino en la simbiosis inseparable entre la edificación, la topografía accidentada, el jardín histórico y el paisaje que domina la bahía de San Sebastián. Esta unidad es la que motivó su protección legal hace décadas, reconociendo que cualquier alteración en uno de sus componentes afectaría irremediablemente al conjunto.

Sin embargo, en la actualidad, este monumento se encuentra en el centro de un proceso profundamente desazonador. El régimen de protección que garantizaba su integridad ha sido modificado, no por una evolución en los criterios científicos de conservación, sino para facilitar la viabilidad de un proyecto económico privado. Este fenómeno trasciende la mera anécdota local para convertirse en un caso más de la fragilidad de nuestra memoria frente a la presión inmobiliaria. Resulta paradójico que en esta ciudad la protección del pasado sea tan maleable mientras el precio del metro cuadrado es lo único que se mantiene rígidamente al alza.

Durante gran parte de su historia reciente, el marco normativo de la Torre Satrústegui era nítido: se permitía la rehabilitación e incluso el uso terciario (hotelero), pero bajo una premisa innegociable: el proyecto debía supeditarse al bien protegido. La arquitectura debía dialogar con la historia y el paisaje, aceptando las limitaciones de volumetría y ocupación del suelo que el carácter monumental del sitio imponía. Pero, en la actualidad, pedirle a un inversor que se adapte a un edificio parece una cortesía de otros tiempos, casi una excentricidad frente a la urgencia de rentabilizar cada centímetro cuadrado con vistas al mar.

El cambio de paradigma surge cuando la propiedad, en manos de la empresa «Paisajes de Asturias», plantea una lógica inversa. El objetivo ya no es la recuperación del edificio en sus propios términos, sino la maximización de su rentabilidad comercial. Para que el negocio sea «viable» bajo los estándares de la propiedad -lo cual implica multiplicar el número de habitaciones con vistas directas a la bahía-, la protección original deja de ser una garantía de interés general para percibirse como un molesto estorbo administrativo. El conflicto, por tanto, no es técnico, sino profundamente conceptual y ético: ¿debe el patrimonio adaptarse al mercado o debe el mercado respetar el patrimonio? En la ciudad de los hoteles boutique, la respuesta parece haberse redactado de antemano en el despacho de una consultora inmobiliaria.

La respuesta institucional ha sido inquietante: se ha optado por remodelar la protección para que el proyecto encaje «con calzador». Esta maniobra desvirtúa la esencia de la tutela pública, convirtiendo las leyes en un «urbanismo a la carta». Aquí, la normativa deja de ser un interés general blindado para transformarse en una variable flexible, una plastilina legislativa que se ajusta a las necesidades del inversor de turno. Este es un lugar donde las normas son muy comprensivas con las necesidades del gran capital, mientras el ciudadano común se las ve y se las desea para cambiar una ventana en un piso con renta antigua.

Asociaciones en defensa del patrimonio, como Áncora, han puesto el foco en la vulneración del «principio de no regresión». Este concepto jurídico y ético sostiene que los niveles de protección alcanzados no deben disminuirse por intereses coyunturales. Permitir excavaciones en la pradera frontal, intervenciones agresivas en los jardines históricos o ampliaciones que alteran la silueta del conjunto supone, de facto, un descenso efectivo del umbral de protección. El derecho a la herencia cultural retrocede frente al derecho a la suite de lujo. Es la elegancia de la rendición: se mantiene el nombre del monumento en el catálogo mientras se autoriza el vaciado de su esencia.

La torre durante su construcción.

Esta operación tiene un carácter sibilino. Formalmente, la Torre Satrústegui sigue figurando en los catálogos; el nombre se mantiene, pero el contenido se evapora. Al flexibilizar las condiciones de intervención para permitir actuaciones antes prohibidas, se mantiene una apariencia de legalidad técnica mientras se sacrifica la autenticidad del bien. Es una estrategia de «conservación nominal» que oculta una degradación real.

Un aspecto central en la narrativa que justifica la intervención es el estado de deterioro del inmueble. El abandono prolongado se utiliza ahora como un argumento de urgencia: «hay que actuar para salvar el edificio». Sin embargo, este discurso omite deliberadamente la responsabilidad de la propiedad en el mantenimiento del bien. En el ámbito patrimonial, se conoce bien la estrategia de la «profecía autocumplida»: dejar que un edificio se degrade para que, llegado el momento, cualquier intervención, por agresiva que sea, parezca un acto de caridad. Si la administración premia este abandono permitiendo cambios normativos que aumentan la rentabilidad, se lanza un mensaje devastador: el incumplimiento del deber de conservación es el camino más rápido hacia el éxito especulativo.

Aunque la modificación de los regímenes de protección suele recaer en instancias autonómicas, el impulso político nace del ámbito municipal. El Ayuntamiento de San Sebastián ha desempeñado un papel activo, alejándose de su función como garante del interés colectivo para situarse peligrosamente cerca de una lógica de facilitación económica. Al respaldar el camino al proyecto empresarial, el consistorio diluye la frontera entre lo público y lo privado. El Ayuntamiento deja de ser un árbitro independiente para posicionarse como un comercial de lujo, rompiendo el equilibrio democrático en favor de una visión a corto plazo que prioriza la ocupación del suelo y el subsuelo sobre la memoria del lugar.

El verdadero alcance del caso Satrústegui no termina en los muros de la torre. El riesgo reside en el precedente que establece. Si un bien de este calibre puede ver rebajada su protección para asegurar un hotel de alta gama, ¿qué impedirá que otros propietarios reclamen el mismo trato de favor? Esto genera un sistema de doble rasero: una protección rígida y punitiva para el vecino de a pie y una normativa líquida para quienes poseen capacidad de influencia. Esta asimetría erosiona la confianza en las instituciones y confirma la sospecha de que la ciudad es sólo para quien puede pagarla.

El proyecto ha sido encargado al estudio madrileño Vestige-EDM Arquitectura, cuya filosofía declarada es el «respeto a la memoria». Sin embargo, la controversia no radica en la calidad estética del diseño, sino en la estrategia para su implantación. No importa cuán respetuoso sea el lenguaje arquitectónico si la premisa es la alteración irreversible de un paisaje protegido y la excavación de terrenos vírgenes. La arquitectura, en este caso, se convierte en la elegante envoltura de una operación de asalto al patrimonio.

Que el presidente de Quirón Salud y el presidente de «Paisajes de Asturias» sean la misma persona nos pone sobre alerta. Son dos negocios diferentes, por supuesto, pero con un fortísimo nexo en su presidencia. Es de suponer que este «favor» inmobiliario que el Ayuntamiento le hace al presidente de Quirón Salud no implica «correspondencias» sanitarias hacia el Ayuntamiento por parte del presidente de «Paisajes de Asturias». Si en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso a la empresa médica le ponen la alfombra roja, que se sepa que aquí esa alfombra sólo la ponemos para los actores y las actrices durante el festival de cine.

En última instancia, el caso Satrústegui es el síntoma de un modelo de ciudad que ha decidido que su identidad está en venta al mejor postor. La defensa del patrimonio no es nostalgia; es la defensa de «lo común» frente a la captura privada. El patrimonio cultural es un recurso no renovable y cuando la administración renuncia a su deber de tutela está hipotecando el derecho de las futuras generaciones a conocer su historia sin necesidad de reservar una habitación en un hotel de lujo. Ceder en este punto no es modernización ni pragmatismo: es la renuncia explícita a la ciudad como espacio de ciudadanía, convirtiéndola definitivamente en un exclusivo club privado donde la ley es solo una variable de ajuste para el mercado.

La torre Satrústegui abajo a la derecha, envuelta por un pequeño bosque que permite ver tan sólo las cubiertas de sus dos torreones delanteros; a sus pies, la playa, la cárcel y el barrio de Ondarreta en 1937. Foto: Álvaro Chapa.

Eclecticismo, herencia y fricción en Getxo

/ Javier González de Durana /

Esta es la historia de otro noble edificio en Getxo, por fortuna muy diferente de la del palacete comentado aquí hace un par de semanas. Con el escrito de hoy espero levantar el ánimo, decaído por la pérdida patrimonial.

Existen edificios en los que la relación con el arquitecto no es neutral. La cercanía biográfica, la herencia intelectual o la memoria familiar introducen inevitablemente una carga emotiva que condiciona la mirada. Este es uno de esos casos, pues Alde Etxea, la vivienda proyectada Ricardo Bastida en 1910 en la Bajada de Ereaga, Getxo, ha sido restaurada e intervenida recientemente (2025) por Foraster Arquitectos, donde ejerce José Ramón Foraster Bastida -nieto de aquel arquitecto- junto con Cristina Ybarra Muguruza, estableciéndose un vínculo entre pasado y presente: no sólo pertenece a uno de los periodos más fértiles de la arquitectura vasca de comienzos del siglo XX, sino que remite a una genealogía profesional y doméstica que obliga a extremar las cautelas.

El edificio se inscribe en un momento de intensidad creativa de Bastida, cuando su arquitectura ecléctica alcanzó un grado notable de madurez. Lejos de una simple acumulación estilística, el eclecticismo que practicó el arquitecto bilbaíno entre 1905 y 1925 es selectivo y estratégico. Sin embargo, esta actitud no estuvo exenta de ambigüedades. La voluntad de síntesis entre tradición vasca y referencias anglosajonas respondía tanto a una apertura cultural como a una necesidad de representación social propia de la burguesía de la época.

La casa de Ereaga es un buen ejemplo de esta tensión. Su lenguaje combina elementos neovascos con influencias británicas, especialmente del estilo Reina Ana, incorporando oriel windows, miradores, cubiertas complejas y una veranda curva asociada al Shingle Style. El conjunto resulta eficaz desde el punto de vista compositivo, pero también revela cierta voluntad escenográfica: la arquitectura como expresión de estatus, como escenario doméstico cuidadosamente construido para ser contemplado. Esta dimensión, inseparable del contexto histórico, plantea hoy preguntas sobre cómo intervenir sin alterar acríticamente su carácter original.

Para abordar este proyecto fue fundamental el estudio previo de carácter patrimonial, orientado a documentar, contextualizar y valorar Alde Etxea desde una perspectiva histórica, tipológica y constructiva. Ese análisis aportó una base sólida para la toma de decisiones técnicas y administrativas. Tanto la documentación archivística como una lectura directa del edificio permitieron entender la casa no como un objeto congelado en el tiempo, sino como un proceso que, sometido a transformaciones, pérdidas y reinterpretaciones sucesivas, evita la idealización del estado original y pone de relieve las capas históricas que conforman el edificio en la actualidad.

No obstante, la solidez de tal análisis no elimina las contradicciones inherentes a cualquier operación de rehabilitación con cambio de programa. La decisión de dividir una vivienda unifamiliar histórica en dos unidades independientes introduce una fricción inevitable entre conservación y adaptación, entre la lógica espacial original y las exigencias contemporáneas. En este caso, la operación no puede entenderse como neutra ni reversible en un sentido estricto, por mucho que se invoque esa condición desde el discurso patrimonial.

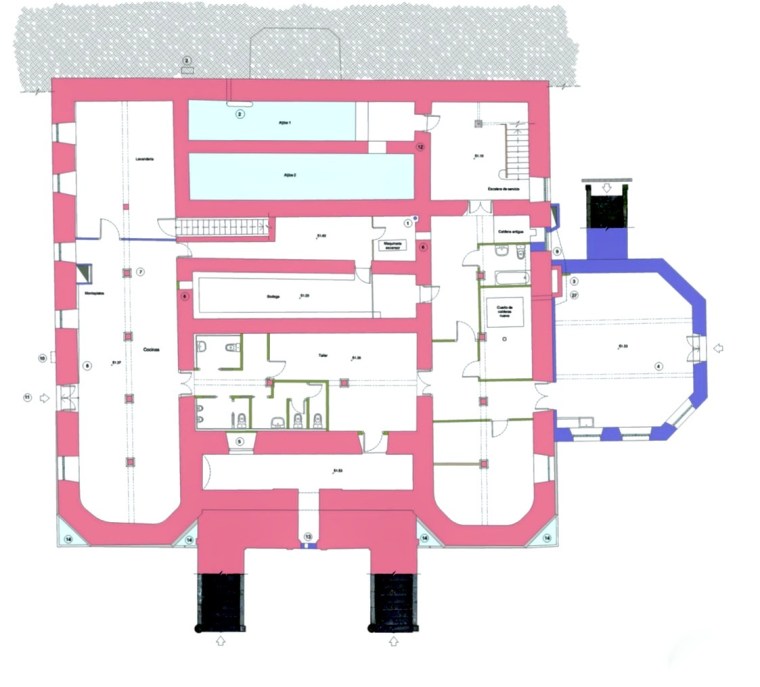

La vivienda proyectada por Bastida respondía a un esquema unitario, con recorridos jerarquizados y una relación fluida entre estancias. Dividir este edificio histórico, originalmente unifamiliar, en dos viviendas independientes representó un desafío arquitectónico que debía equilibrar la habitabilidad contemporánea con la preservación del patrimonio. La complejidad radicaba, en primer lugar, en las estrictas normativas de protección que limitan alteraciones en fachadas, estructuras y elementos ornamentales, exigiendo intervenciones reversibles que a menudo chocan con los estándares de obra nueva. A nivel espacial, la fragmentación de esquemas unitarios -como ejes de simetría y espacios encadenados- requirió un diseño quirúrgico para evitar espacios residuales y resolver el reto de duplicar accesos y núcleos de comunicación sin degradar el carácter. Técnicamente, la presencia de muros portantes y forjados antiguos condicionó la nueva compartimentación, mientras que la integración de sistemas duplicados de instalaciones, a menudo invasiva, puso cuidado en evitar los falsos techos y las rozas agresivas. Asimismo, garantizar que ambas unidades cumplen con los estándares modernos de iluminación, ventilación natural y aislamiento acústico -aspectos para los que el edificio original no fue concebido- añadió una capa de dificultad técnica y de privacidad. En última instancia, esta operación no consistió en una simple división administrativa, sino en una reinterpretación que obligó a aceptar renuncias espaciales para garantizar que la nueva funcionalidad no erosionara el valor histórico, entendiendo que el respeto a la preexistencia era el límite infranqueable.

El proyecto contemporáneo de Foraster/Ybarra ha tratado de minimizar estas tensiones mediante una intervención contenida, poniendo en valor elementos originales -arcos de piedra, empanelados de madera, carpinterías históricas- y evitando alteraciones visibles en fachadas y cubiertas. Sin embargo, esta estrategia plantea un dilema recurrente en la rehabilitación patrimonial: hasta qué punto la preservación de lo visible compensa las transformaciones profundas que se producen en la organización interna del edificio. La fidelidad material no siempre garantiza la fidelidad espacial.

La excavación de un gran garaje y la incorporación de una piscina en el jardín responden a demandas contemporáneas legítimas, pero introducen una capa adicional de conflicto. Aunque estas operaciones se hayan resuelto con cuidado, refuerzan una lógica de domesticación del patrimonio que lo adapta a modelos de confort actuales sin cuestionarlos. La pregunta no es tanto si estas intervenciones están bien resueltas técnicamente -que lo están-, sino si son coherentes con el significado cultural del edificio y con su condición de testimonio histórico.

En este sentido, el proyecto se sitúa en una zona intermedia, incómoda pero reveladora. No cae en la musealización ni en la reproducción nostálgica del pasado, pero tampoco se atreve a introducir una ruptura clara que haga explícita la condición contemporánea de la intervención. Opta, en cambio, por una continuidad controlada, donde lo nuevo se disimula y lo antiguo se subraya, una elección frecuente en la rehabilitación residencial de alto nivel.

La arquitectura ecléctica de Bastida, entendida como un laboratorio de ideas entre tradición y modernidad, admite lecturas complejas y no siempre complacientes. Intervenir hoy sobre una de sus obras exige aceptar esa complejidad y asumir que toda rehabilitación es, en última instancia, una interpretación. El proyecto no es tanto una respuesta definitiva como una toma de posición: una negociación entre memoria, uso y deseo contemporáneo, donde los aciertos conviven inevitablemente con renuncias y contradicciones.

Precisamente, en esa falta de cierre absoluto reside su interés crítico. Más allá de ser una restauración ejemplar o una transformación radical, la intervención evidencia las dificultades reales de trabajar sobre el patrimonio doméstico del siglo XX, recordándonos que conservar no es solo proteger la materia, sino también pensar críticamente qué hacemos hoy con la herencia arquitectónica que hemos recibido.

Todas las fotografías son de Alejandro Bergado.

El urbanismo como técnica de extracción

/ Javier González de Durana /

El pasado 3 de febrero el concejal del Área de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao anunció el comienzo de los trabajos de campo vinculados a la redacción del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico y Arqueológico de la ciudad. Denominada como “fase clave”, se ofrece al público envuelta en un lenguaje pulcro, tecnocrático y tranquilizador. Transparencia, actualización, puesta en valor, conocimiento exhaustivo del patrimonio. El léxico es impecable; el problema es el uso que se hace de él. Porque cuando el urbanismo institucional habla de “poner en valor”, rara vez se refiere a reforzar el uso social del patrimonio y casi siempre a convertirlo en activo.

Lo que se nos presenta como un ejercicio de responsabilidad democrática parece, más bien, la formalización de una nueva fase de gestión patrimonial orientada al mercado. No se trata tanto de proteger mejor, sino de proteger de otra manera: una manera más flexible, más negociable y, sobre todo, más rentable. El Plan no es un escudo; es un marco de oportunidad. La mención reiterada a los “edificios no protegidos individualmente” no es un detalle técnico inocente. Es el núcleo ideológico del plan. Al desplazar la protección desde el edificio concreto hacia una abstracción como la “calidad de la trama urbana”, el Ayuntamiento introduce un cambio de paradigma con consecuencias profundas.

La protección individual es incómoda: fija límites claros, impone obligaciones, dificulta operaciones agresivas. La protección por “trama”, en cambio, es interpretativa, maleable y negociable. Permite salvar la silueta general mientras se sacrifica el contenido. Es la puerta de entrada a la conservación escenográfica: fachadas como decorado, interiores como territorio libre. Este modelo no es nuevo. Es el mismo que ha permitido en múltiples ciudades europeas vaciar edificios históricos manteniendo apenas una piel estética para consumo turístico o residencial de alto nivel. Bajo este enfoque, el patrimonio deja de ser un bien cultural y pasa a ser una envolvente comercializable. El edificio ya no es un documento histórico, sino una oportunidad volumétrica. Con este reenfoque conceptual, la protección deja de ser un límite.

No es casual que el Plan subraye, con insistencia, el Ensanche. Tampoco lo es que hable de chaflanes, accesos a garajes y espacios intersticiales. El Ensanche no es solo un conjunto urbano histórico: es el principal reservorio de valor inmobiliario de Bilbao. Allí donde el suelo alcanza sus máximos, la normativa se vuelve especialmente “reflexiva”. Hablar del “tratamiento futuro” de entradas a garajes subterráneos equivale a reconocer que el subsuelo -y con él la capacidad edificatoria oculta- es parte central de la ecuación. La obsesión por el garaje no es una cuestión funcional: es un marcador de clase. Significa asumir que el centro de la ciudad debe adaptarse a los modos de vida de una minoría con alta capacidad adquisitiva, incluso cuando eso implica perforar patios, eliminar jardines o alterar estructuras históricas. El Plan parece buscar una coartada normativa para permitir que el Ensanche siga densificándose de forma invisible, hacia abajo y hacia dentro, sin que ello active alarmas patrimoniales. La protección se redefine no para frenar la transformación, sino para administrarla sin ruido. El Ensanche es un botín y el urbanismo se elabora en clave de presión inmobiliaria.

La referencia a barrios como Solokoetxe o Fika como espacios “invisibles para los especialistas” es especialmente reveladora. No describe una realidad objetiva; construye un relato elegante. Esa invisibilidad no fue accidental: fue el resultado de una política sostenida de no intervención, de dejar que el deterioro avanzara hasta convertirlo en argumento. Porque el deterioro, en urbanismo, nunca es neutral: es un capital latente. Un edificio degradado es un edificio negociable. Al incorporarlos ahora al catálogo, el Ayuntamiento se arroga el derecho de definir su valor desde cero, bajo criterios actualizados -léase: más laxos- que faciliten la “regeneración”. Pero regenerar, en este contexto, suele significar cambiar población, no mejorar condiciones. Es la clásica secuencia: abandono, diagnóstico técnico, intervención privada, expulsión. La “invisibilidad” como excusa permite que, tras el abandono, llegue la flexibilidad.

La creación de una base de datos exhaustiva sobre el estado interior de los edificios se presenta como una herramienta de gestión avanzada. Y lo es. La pregunta es: ¿para quién? Un inventario detallado de estructuras, distribuciones, patologías y posibilidades de intervención es oro puro para el mercado inmobiliario. Permite anticipar operaciones, calcular costes, identificar oportunidades de vaciado y cambio de uso. Si ese conocimiento se genera desde la administración, con recursos públicos, y acaba facilitando operaciones privadas, estamos ante un claro caso de externalización del beneficio.

La petición casi amable de colaboración vecinal -“agradecemos de antemano”- esconde una asimetría brutal: el vecino abre la puerta para documentar su vivienda; el resultado puede ser una recalificación de facto que eleve precios, presione alquileres o haga inviable su permanencia. La base de datos es una herramienta de conocimiento público, sí, pero para el beneficio privado. No es protección, sino cartografía de la expulsión. La promesa de participación ciudadana llega siempre al final, como un epílogo tranquilizador. Pero el propio texto del Ayuntamiento deja claro que no se trata de un proceso de diseño participativo. Primero se decide, luego se explica.

Las sesiones con “profesionales de reconocido prestigio” cumplen una función clave: legitimar técnicamente lo que ya es una decisión política. El ciudadano entra después, cuando el marco está cerrado, para opinar sobre detalles menores. Es una participación sin capacidad de veto, sin incidencia real, sin conflicto, como un ritual de cierre, simulacro democrático cuidadosamente coreografiado.

La paradoja final es difícil de ignorar. En una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural, donde el centro se vacía de vida cotidiana y se llena de usos terciarios, el Ayuntamiento decide invertir energía política y técnica en refinar las reglas del juego, no en cambiarlo. El Plan no parece orientado a proteger a quienes habitan la ciudad, sino a optimizar las condiciones para su transformación. El patrimonio, en este contexto, deja de ser memoria compartida para convertirse en argumento de marketing urbano, devenido en escenario. Nos piden que confiemos, que abramos las puertas, que dejemos medir y catalogar. Quizás ha llegado el momento de preguntarnos si esa confianza no está sirviendo para perfeccionar una maquinaria que, bajo la retórica del cuidado, está aprendiendo a vaciar la ciudad con una precisión quirúrgica. Porque una ciudad sin vecinos puede conservar sus fachadas, pero ya ha perdido su alma por haberse convertido en un producto.

Denise Scott Brown y la Expo’92 en Sevilla

/ Javier González de Durana /

El próximo martes 10 de febrero se inaugurará en el Museo de Bellas Artes una exposición con trabajos de la arquitecta norteamericana Denise Scott Brown (Nkana, Zambia, 1931), un nuevo capítulo de la línea programática dedicada a la arquitectura y el diseño que ha enriquecido la excelente oferta cultural del museo bilbaíno.

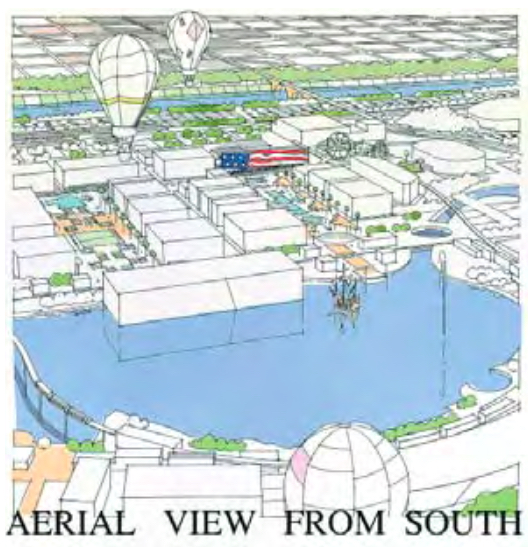

Scott Brown no estuvo en Sevilla aquel año -no al menos oficialmente-, pero pudo haber estado, pues su estudio, compartido con Robert Venturi, participó en el concurso convocado para seleccionar la idea con la que Estados Unidos presentaría su pabellón en la Exposición Universal, pero su propuesta no ganó el concurso. Inaugurada la Expo’92, fui a visitarla y, antes de terminar agotado bajo el achicharrante sol veraniego, recorrí el pabellón de EE. UU., una banalidad encomendada, finalmente, al estudio californiano Barton Myers & Associates. Su intento de presentar el estilo de vida estadounidense se hizo mediante un contenido expositivo pobre que fue superado con creces por pabellones de países realmente pobres y que conllevó la dimisión del responsable de contenidos del pabellón y que el arquitecto del edificio decidiera retirar su nombre del proyecto. Este escaso interés hizo que me preguntara qué rayos había propuesto Venturi, Scott Brown & Associates (VSBA) como para no haber merecido ganar el concurso, siendo en aquel momento uno de los más influyentes estudios de arquitectura en medio mundo. Fue la ocasión para haber tenido en España (siquiera temporalmente) una obra de esta prestigiosa arquitecta. No pudo ser. El Museo bilbaíno me ofrece la oportunidad para recordar -ahora sin calores- aquel momento.

La Exposición Universal de Sevilla 1992 no fue solo un evento de celebración histórica; representó un campo de batalla para la arquitectura posmoderna. En aquel escenario, la propuesta de VSBA habría constituido un interesante caso de estudio acerca de la tensión entre identidad nacional, comunicación de masas y rigor arquitectónico. Lo sigue siendo hoy, pero ya sólo como teoría.

Aunque el proyecto no llegó a construirse, se conocen su corpus teórico y los paneles de presentación. En las décadas de los 80 y 90, la arquitectura se encontraba dividida. Por un lado, las corrientes modernistas y tecnicistas buscaban la pureza formal y la innovación estructural; por otro, Robert Venturi y Denise Scott Brown lideraban una corriente que entendía el edificio como una construcción cultural compuesta por diferentes capas. Para ellos, la arquitectura debía abandonar la abstracción para abrazar la comunicación, en este caso, actuar como un «anuncio» en el paisaje urbano.

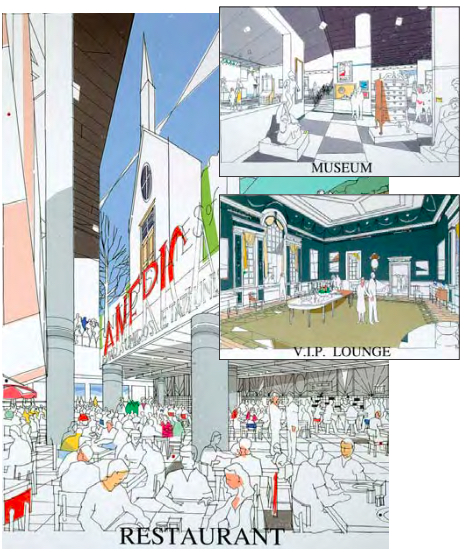

En Sevilla, los pabellones nacionales funcionaban como artefactos de representación simbólica. La propuesta de VSBA debe ser interpretada en este marco: un ejercicio donde la «imagen nacional» se negociaba en un mercado internacional de estímulos visuales. El debate no era solo estético, sino institucional; mientras los comisarios de los pabellones buscaban un equilibrio entre viabilidad económica e impacto mediático, VSBA propuso una solución que priorizaba la legibilidad por encima de la monumentalidad.

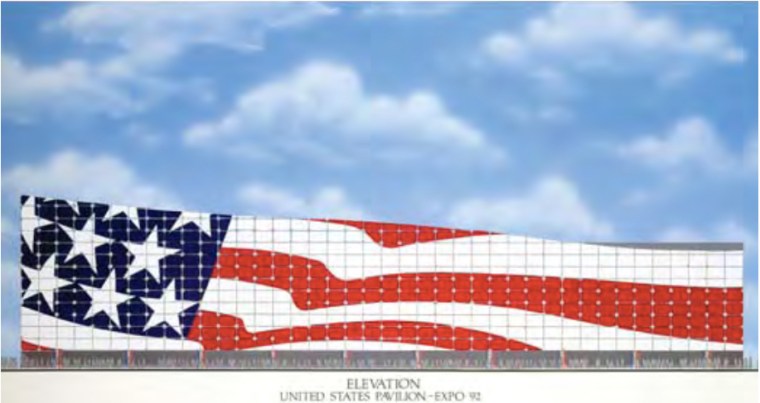

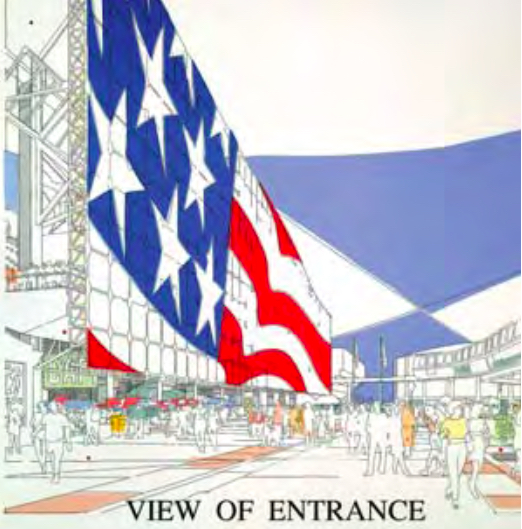

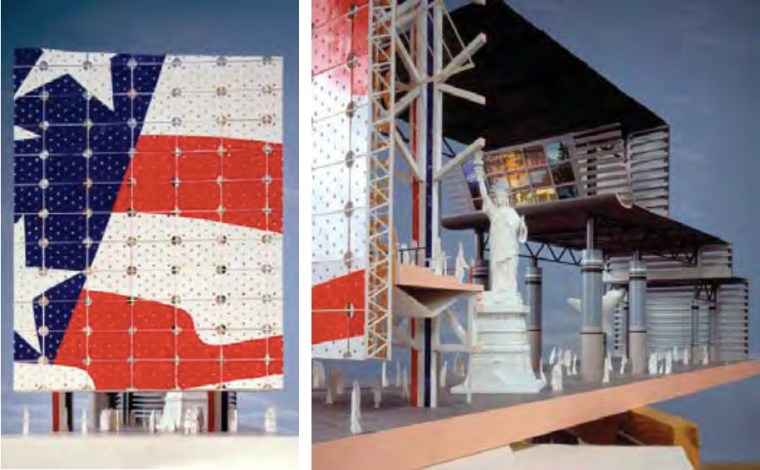

La solución de VSBA se apoyaba en una premisa central de su teoría: el edificio como «tinglado decorado» (decorated shed). La propuesta articulaba dos sistemas diferenciados: por una parte, una fachada exterior de fuerte presencia icónica que reproduciría la bandera estadounidense, no era sólo un revestimiento, sino una superficie gráfica diseñada para ser leída a gran distancia dentro del caos visual del recinto ferial, una piel icónica y, por otra parte, una estructura interna sobria y flexible, una «máquina» para albergar auditorios, salas de exposiciones y espacios de patrocinio, o sea, un contenedor funcional.

El recurso más evidente sería el uso de una retícula modular, una grilla de paneles que cumpliría una doble función: visualmente, ofrecer el gráfico de la bandera mediante píxeles arquitectónicos y, técnicamente, utilizar un sistema de construcción prefabricado de montaje rápido, ideal para una arquitectura efímera. En la web de VSBA afirman que lo diseñaron en 1989 proponiendo»una solución arquitectónica sencilla que priorizaba el simbolismo, la comunicación, la interacción y el disfrute cívico por encima de la compleja imaginería arquitectónica. La manera más eficaz de expresar el pluralismo y la diversidad, piedra angular de la democracia estadounidense, es construir el pabellón con una estructura sencilla, casi tipo loft, donde la diversidad de los estados y las empresas expositoras se exprese plenamente y se yuxtaponga con el símbolo de la unidad nacional: la bandera estadounidense«.

Desde la distancia, el pabellón se convertiría, así, en una marca corporativa. Era una maniobra de pedagogía urbana: en un entorno saturado de información, el visitante reconocería al instante la procedencia del pabellón sin necesidad de cartelería adicional. Una fachada en la que se unía la técnica y la semiótica.

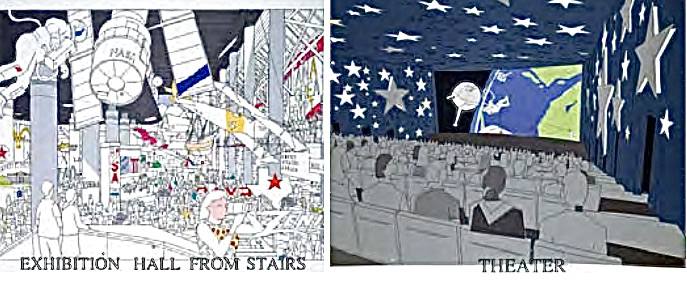

El proyecto de VSBA no solo se diseñó para ser visto bajo el sol de Sevilla, sino para dominar el horizonte nocturno. La propuesta se aproximaba a la lógica del espectáculo mediante dos estrategias diferenciadas. Durante el día, el pabellón utilizaría elementos protectores como parasoles y azoteas inclinadas con las que el proyecto priorizaba la imagen frontal sobre soluciones bioclimáticas adecuadas para el clima mediterráneo, confiando más en la estética del parasol que en la temperatura del verano sevillano. Por la noche, el edificio se transformaba en una escenografía lumínica que, mediante retroiluminación y columnas de luz generaría una silueta reconocible contra el cielo; una teatralidad que reafirmaría la arquitectura como una plataforma de imagen pública. El pabellón no buscaría la introspección, sino la «foto-oportunidad» y la cobertura mediática.

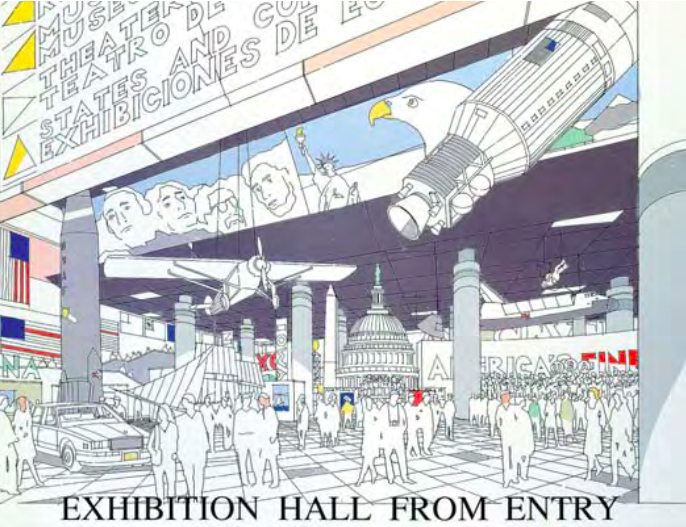

Las láminas presentadas al concurso (incluidas en este texto) revelaban una organización interna jerarquizada. A pesar de que la fachada captaba la atención, el interior funcionaría con una lógica de flujo controlado. Así, el atrio central sería espacio de acogida y orientación para grandes masas de visitantes; las pasarelas elevadas organizarían los recorridos expositivos sin interrumpir el flujo visual; y los miradores serían los puntos de observación, como hitos dentro del edificio.

Esta compartimentación vendría a confirmar la tesis de Scott Brown y Venturi sobre la separación entre la envolvente (comunicación) y el interior (función). Sin embargo, esto habría planteado un interrogante: ¿traducía este sistema interior la complejidad de la sociedad estadounidense, o se limitaba a ser un showroom nacional? Su proyecto para la Expo ’92 habría resultado un ejercicio de coherencia discursiva, pero no exento de controversia.

Entre los aciertos caben destacar su manejo de la visibilidad en el tejido expositivo, técnicamente solvente y de gran eficacia comunicativa, construyendo identidad sin recurrir a la grandilocuencia. Otro valor era que la separación entre imagen y soporte habría permitido una gran flexibilidad funcional y una eficiencia constructiva notable para un evento de seis meses, es decir, economía de recursos. Finalmente, el conjunto constituiría una lección sobre cómo la arquitectura institucional debe negociar con el poder de la imagen en el siglo XX.

Entre sus limitaciones no puede dejar de señalarse que, al reducir la identidad de una nación a un eslogan visual (la bandera), esta simplificación narrativa habría corrido el riesgo de homogeneizar una cultura compleja, convirtiéndola en un estereotipo mercadotécnico. Además, la propuesta parecía diseñada para ser consumida a través de la fotografía y la televisión, con lo que esta prioridad mediática habría sacrificado la experiencia crítica y el confort del visitante en favor del impacto visual.

Treinta años después, aquella discusión cultural que atravesó la Expo’92 resulta casi melancólica. En 1992, incluso cuando la arquitectura estadounidense se convertía en imagen, eslogan o “edificio-bandera”, subsistía una conciencia crítica: la necesidad de reflexionar sobre cómo se representa un país, qué se sacrifica cuando la comunicación vence al contenido y hasta dónde puede llegar la espectacularización sin vaciar el discurso. La propuesta de Venturi y Scott Brown aceptaba el lenguaje de los signos, pero lo hacía con lucidez intelectual, ironía y distancia analítica.

El contraste con la cultura institucional estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump es elocuente. Allí donde en 1992 aún había debate, hoy hay consigna; donde había arquitectura como diagnóstico cultural, hay escenografía sin autoconciencia; donde había representación simbólica, hay un proceso estratégico, agresivo y autorreferencial de construcción, gestión y posicionamiento de una marca, la de Trump. La diferencia no es sólo estética, sino ética: la sustitución del pensamiento crítico por la propaganda directa, del signo reflexivo por el decorado narcisista. Vista desde hoy, la propuesta de VSBA habla de su tiempo y funciona también como recordatorio de un momento en que la cultura institucional estadounidense todavía era capaz de mirarse al espejo sin confundirse de país.

Un palacete en Getxo

/ Javier González de Durana /

No pensaba escribir sobre este asunto. El daño patrimonial era absoluto e irreversible, las evidencias del delito se manifestaban claras y los responsables implicados tenían nombres y cargos bien conocidos. Creí, por tanto, que lo administrativo y lo político se resolverían con rapidez, pero no ha sido así a pesar de algunas dimisiones. El tema sigue dando vueltas, ofreciendo la impresión que se quiere llevar la cuestión hacia terrenos de simples descuidos en el procedimiento administrativo que excluyen los aspectos más graves. En el pleno del ayuntamiento que se va a celebrar hoy jueves 29 de enero se solicitará la dimisión de la alcaldesa. Que nadie piense que, si ello sucede, va a quedar extirpada la causa última de lo sucedido y que algo semejante no volverá a repetirse en otros lugares. Las razones de que este desastre haya ocurrido son profundas y están más allá de individuos concretos. El origen es un mal profundo con varias raíces.

El derribo del palacete del siglo XIX en Getxo, pese a contar con protección legal expresa, no es solo un atentado contra el patrimonio histórico: es un fracaso jurídico, institucional y político de primer orden. No estamos ante una simple pérdida arquitectónica ni ante una anécdota urbanística mal resuelta, sino ante una vulneración flagrante del espíritu —y previsiblemente de la letra— del marco legal que regula la protección del patrimonio cultural. La actuación de los tres concejales implicados pone en evidencia una preocupante combinación de negligencia, desprecio por la legalidad y desvergüenza política.

Desde el punto de vista jurídico, conviene recordar que la protección patrimonial no es un gesto simbólico ni una declaración de intenciones. Es una figura legal con efectos concretos, vinculantes y exigibles. Un inmueble protegido queda sometido a un régimen especial que limita su transformación, prohíbe su demolición y obliga a las administraciones públicas a garantizar su conservación. Este deber no es opcional ni interpretable a conveniencia: es una obligación legal directa, especialmente para quienes ostentan competencias urbanísticas y patrimoniales.

Cuando un edificio protegido acaba demolido, no estamos ante un fallo menor del sistema, sino ante la quiebra de varios principios básicos del derecho administrativo. El primero de ellos es el principio de legalidad, que obliga a toda actuación pública a someterse estrictamente a la norma. Permitir —por acción u omisión— el derribo de un bien protegido supone vaciar de contenido esa legalidad y convertir la protección patrimonial en una ficción normativa. Si una declaración de protección no impide la demolición, entonces carece de valor jurídico real.

El segundo principio vulnerado es el de tutela efectiva del interés general. El patrimonio histórico no pertenece a los propietarios del suelo ni a los gestores circunstanciales de la administración; pertenece a la colectividad. Por ello, la ley impone a los poderes públicos una función de custodia activa. No basta con catalogar un edificio y dar por cumplido el trámite: es necesario vigilar, intervenir, sancionar si es preciso y, llegado el caso, actuar de oficio para evitar daños irreversibles. La inacción administrativa, cuando conduce a un resultado ilegal, no es neutral: es jurídicamente relevante y políticamente inaceptable.

Resulta especialmente grave que, tras el derribo, se haya intentado diluir la responsabilidad en una maraña de informes, procedimientos y competencias cruzadas. Desde una perspectiva jurídica, esta estrategia no solo es poco convincente, sino profundamente preocupante. El derecho administrativo español —y el marco autonómico de protección patrimonial— reconoce con claridad la responsabilidad de los cargos públicos en la supervisión y control de los actos que afectan a bienes protegidos. La delegación de funciones no exime de responsabilidad política, y en determinados casos tampoco de responsabilidad jurídica.

Además, el ordenamiento contempla mecanismos claros para evitar este tipo de desenlaces: suspensión cautelar de licencias, órdenes de ejecución, inspecciones, expedientes sancionadores e incluso la expropiación por incumplimiento del deber de conservación. Que ninguno de estos instrumentos haya resultado eficaz —o que no se hayan activado a tiempo— revela una dejación de funciones que va mucho más allá de un error puntual. Revela una administración que no ha ejercido su deber de protección con la diligencia exigible.

Desde el punto de vista del derecho patrimonial, el daño causado es irreversible. La demolición de un bien protegido no admite reparación material; no hay restitución posible. En términos jurídicos, esto agrava la responsabilidad, ya que el perjuicio causado al interés general es permanente. La eventual reconstrucción, además de discutible desde el punto de vista patrimonial, nunca podrá sustituir el valor histórico, material y simbólico del edificio original. La ley protege precisamente esa autenticidad, no su simulacro.

Pero el problema no termina en la infracción patrimonial. El caso del palacete de Getxo pone en cuestión la propia credibilidad del sistema normativo. ¿Qué confianza puede tener la ciudadanía en las figuras de protección si estas no se hacen cumplir? ¿Qué valor tienen los catálogos, planes especiales y declaraciones de interés cultural si pueden ser ignorados sin consecuencias políticas claras? La inseguridad jurídica que se genera no es menor: se transmite la idea de que la ley es flexible para quien tiene poder y rígida para quien no.

En este contexto, la actitud de los concejales implicados resulta especialmente reprobable. Desde una ética pública mínimamente exigente, la responsabilidad política no debería depender de la existencia o no de una condena judicial. Basta con que se haya producido un daño grave al interés general bajo su ámbito de competencia. Sin embargo, lo que se ha visto es una huida hacia adelante, una negativa sistemática a asumir errores y una apelación constante a la complejidad administrativa como coartada. Esta conducta, además de políticamente indecente, erosiona los principios básicos de rendición de cuentas que deberían regir en una democracia madura.

La desvergüenza política se manifiesta aquí en su forma más clara: cuando se confunde la ausencia de consecuencias inmediatas con la ausencia de responsabilidad. Cuando se interpreta la ley como un escudo defensivo y no como un marco de obligaciones. Y cuando se acepta, sin rubor, que un bien protegido desaparezca sin que nadie dimita, nadie pida perdón y nadie explique con claridad qué falló y por qué.

Getxo no ha perdido únicamente un palacete del siglo XIX. Ha perdido una parte de su patrimonio jurídico y democrático. Ha perdido la certeza de que las normas que protegen lo común se aplican con rigor. Y ha ganado, en cambio, un precedente peligroso: el de que la protección legal puede ser vulnerada sin consecuencias visibles. Mientras no se depuren responsabilidades, mientras no se revise críticamente la actuación administrativa y mientras no se refuercen los mecanismos de control y sanción, el daño seguirá abierto.

Porque cuando el derecho falla en la protección de la memoria colectiva, lo que se resiente no es solo el pasado, sino el futuro mismo de la ciudad y la confianza de sus ciudadanos en sus instituciones.

Investigar, difundir y criticar arquitectura de hoy

/ Javier González de Durana /

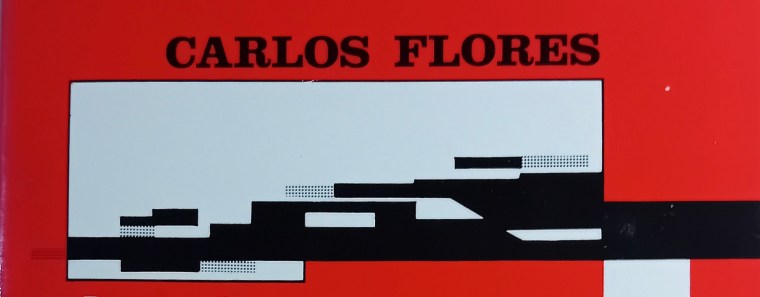

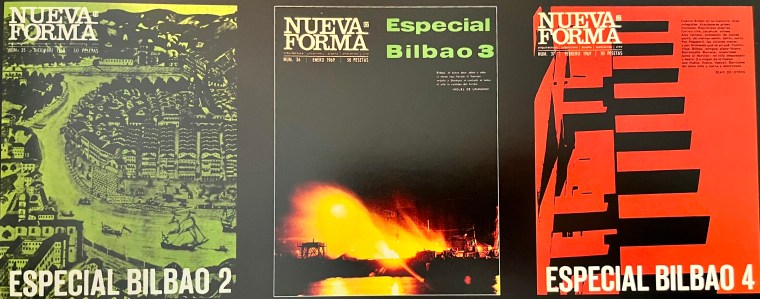

«Resulta obvio que la arquitectura, como toda actividad humana, no sólo puede ser, sino que aun debe ser sometida a crítica. Admitido esto, se plantea la cuestión de por quién y cómo será ejercida esa crítica. Es incontestable el hecho de que cualquier materia llevada a análisis exige del analizador un conocimiento suficiente de la misma. No se trata, como tantas veces se ha dicho, de que el crítico deba estar capacitado para igualar o superar la labor que critica. Es menester sólo que conozca a fondo aquello de que habla, las leyes, si las hubiera, que pueden regir su mundo, el conjunto, en fin, de circunstancias, factores y fenómenos que influyen y determinan el ser de la cosa criticada. La arquitectura, por la multiplicidad de factores a que se halla ligada -espaciales, técnicos, plásticos, sociales, humanos, económicos, funcionales, culturales, políticos, urbanísticos, etc- , exige del crítico la posesión de una suma de datos de mucha mayor complejidad que los necesarios para juzgar cualquier otra actividad artística«. Este es el párrafo con el que Carlos Flores, arquitecto y director de la Revista Nacional de Arquitectura (RNA), abría su artículo dado a conocer en la revista Indice en 1957 y después en la RNA, nº 200, agosto de 1958.

Al igual que la crítica de arte, la de arquitectura puede abarcar múltiples actividades y modos de expresarse (desde el comentario de actualidad hasta la historia o la estética) en diversas esferas, sea en la del debate público a la cual la crítica está históricamente ligada desde el siglo XVIII, sea en la de los círculos profesionales restringidos. Si la crítica ya es compleja en el dominio del arte, aún resulta mucho más complicada en la crítica arquitectónica. La arquitectura es una práctica y una disciplina con múltiples vertientes y, por ello, tomada en su contexto económico, tecnológico, social y urbano, la arquitectura no es comparable con la producción artística, en la cual dichas dimensiones son menos determinantes. En el ejercicio de la reflexión en torno a la arquitectura escrita por historiadores, creo que es preciso diferenciar entre investigación, alta divulgación y análisis crítico.

La investigación implica averiguación de datos y contextos inéditos sobre un asunto bien delimitado mediante la consulta directa de las fuentes originales (sean archivos públicos y privados, sean accesos a edificios o zonas de ellos no estudiados anteriormente…). A esa averiguación sigue el examen científico, ordenado y clarificador de la suma de hallazgos y deducciones que permita alcanzar conclusiones que amplían y/o rectifican lo que ya era conocido, lo cual termina ofreciéndose al conocimiento académico mediante una publicación. Eso es investigar, aunque al margen de la consulta directa de fuentes originales, también debemos considerar como investigaciones aquellas reflexiones puramente teóricas que plantean perspectivas e interpretaciones inéditas acerca de asuntos que ya han sido tratados con anterioridad desde otros puntos de vista distintos bien documentados.

La alta divulgación, por su parte, no exige investigación, sino conocimiento de lo ya investigado y publicado por otros para, despojado del aparato científico, ofrecer una síntesis rigurosa a un público que conoce determinada cuestión, pero quiere saber más. Una buena guía urbana que, de manera sucinta y esencial, plantea rutas mediante un hilo vertebrador para poner en conexión diversas arquitecturas, al tiempo que ofrece explicaciones y datos de cada pieza reseñada: ese es un ejemplo correcto de alta divulgación. A veces estas guías también incorporan datos y perspectivas inéditas que merecen ser tenidas en cuenta.

Junto a la investigación y la alta divulgación conviene añadir el análisis crítico, y con ello me refiero a la opinión de quien, con conocimiento de la historia y el presente de la arquitectura, elabora desde su subjetividad reflexiones acerca de las novedades ofrecidas por la actualidad urbanística y constructiva. Una opinión subjetiva que no renuncia al gusto personal, al tiempo que señala los rasgos distintivos de las nuevas arquitecturas, apuntando sus posibles valores -o falta de ellos- en el contexto de la sociedad, la economía y la tecnología que las hacen posibles. Un análisis crítico de dos folios bien hecho no deja de ser una micro-investigación o micro-reflexión centrada en un producto concreto edificado. Además, también es el posible nutriente para futuros análisis más profundos. El carácter apasionado, parcial y político, como dijo Charles Baudelaire que debía ser la crítica de arte, le hace ser a este tipo de análisis algo ideológicamente sesgado, de acuerdo, pero con el tiempo se convierte en información contextual muy valiosa. Las mismas crónicas de Baudelaire sobre los Salones de pintura parisinos a mediados del XIX eran reflexiones hechas al viento del yo, el aquí y el ahora, pero hoy no es posible pensar en aquellos Salones sin tener en cuenta lo escrito por Baudelaire.

En mi opinión, las tres líneas (investigación, alta divulgación y análisis crítico) se alimentan mutuamente, con la imprescindible colaboración de una escritura diáfana y comprensible: «Lenguaje claro y preciso al alcance de cualquier lector, y la formación necesaria para poder juzgar a la arquitectura en su real dimensión, parecen condiciones a exigir al posible crítico de arquitectura, condiciones que, a nuestro entender, no posee en general y hoy por hoy el crítico de arte de este país«, era el párrafo final de Carlos Flores en su artículo.

Krasznahorkai y el último lobo de Extremadura

/ Javier González de Durana /

A Granada Plaza

No suelo dedicar muchos artículos al paisaje y la literatura en este blog. Debería de haberlo hecho más a menudo y no haber acudido a ellas sólo cuando desempeñaban un papel determinante en la arquitectura. Si esta entrada es una rareza, la explicación se hace necesaria: hace justo un mes, el pasado 10 de diciembre László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025, dedicó una emotiva mención a Extremadura en su discurso durante la entrega del premio en Estocolmo. Al evocar la tierra que inspiró su reflexión sobre las relaciones entre el hombre y la naturaleza, Krasznahorkai concluyó con estas palabras: “Al último lobo de Extremadura; a la naturaleza que se nos dio; al príncipe Siddharta; a la lengua húngara; a Dios”. Esa frase se dio conocer en aquel momento, hace un mes, pero mucha gente se debió de preguntar por qué la dijo, sin encontrar respuesta.

¿El motivo? En el año 2008 la Fundación Ortega Muñoz invitó al escritor a conocer Extremadura y de ahí salió una novela corta o relato extenso de 57 páginas publicadas en un único párrafo, escrito entre comas, sin puntos seguidos o apartes, como si fuera un largo soliloquio, en español y húngaro: El último lobo. Publicado por la Fundación Ortega Muñoz dentro de su colección de ensayos Territorios escritos, el libro forma parte de un conjunto de otras miradas sobre esta tierra dañada por prejuicios insostenibles (pero seculares) y absurdos (pero dolorosos). Otros textos encomendados expresamente por y para la Fundación extremeña dentro de esa colección han sido el de Peter Sloterdijk, El reino de la fortuna (2013), y el de Fernando R. de la Flor, Las Hurdes. El texto del mundo (2016).

Krasznahorkai estuvo en Extremadura doce días, entre febrero y marzo de 2008. Entregó su texto en septiembre. No se quería que la suya fuera una visita turística, sino que viniera en blanco y que, libremente, expresara en un texto su vivencia. Lo hizo rápido, con un relato fantaseado. En El último lobo aparece el mundo rural de una parte de la Europa profunda, la vida de los cazadores y sus presas, el paralelismo entre los seres humanos y los lobos, la compasión y las dificultades del lenguaje, el afán por dilucidar las entrañas de un drama ecológico y, atravesando todo eso, las peripecias de un desencantado escritor que, perplejo ante lo desconocido, deambula por pueblos de sonoridad extraña para sus oídos, como Navalmoral de la Mata, Talayuela, Alburquerque o La Gegosa: «…Extremadura era fascinante y no sólo le parecía magnífico su paisaje, sino también su gente, ¿sabe?, dijo al húngaro, la manera más exacta de definirla era decir que eran hombres buenos, ¿hombres buenos?, preguntó el húngaro arqueando las cejas, pues sí, respondió él, hombres buenos, eso también le parecía maravilloso, aunque al mismo tiempo le resultaba horrendo pensar qué ocurriría cuando esa gente buena se enterara de lo que les esperaba, porque las autopistas y los nuevos barrios de Cáceres y de Plasencia, de Trujillo, de Badajoz y de Mérida indicaban ya por dónde irían los tiros…».

La narración se desarrolla en un bar de Berlín y presenta a un filósofo en horas bajas (trasunto del propio Krasznahorkai) relatando a un camarero húngaro (otro alter ego) las peripecias de un viaje que acaba de hacer a Extremadura. Entre tragos de cerveza y crisis existencialess, un día le había llegado una carta inesperada: una fundación que no conocía lo invitaba a viajar a Extremadura, en España, y pasar una o dos semanas para escribir algo sobre la región. «Ni siquiera sabía qué era Extremadura«, ni dónde estaba situada, pero le pagaban todo, el viaje, la estancia, la comida…, le daban todas las facilidades. Lo único que tenía que hacer era escribir acerca de ese territorio. Lo que quisiera, lo que deseara contar. Extremadura buscaba su mirada, que la retratase de algún modo. Perplejo tras leer la carta, el protagonista va a un cibercafé y busca información sobre Extremadura; la cantidad de dinero que le ofrecen es importante y no puede renunciar a esa oportunidad que le brinda la fortuna. Así, encuentra la noticia de que «en 1983 falleció el último lobo al sur del río Duero«. En esa invitación intuyó la posibilidad de que tal viaje le podría ayudar a salir del empantanamiento anímico en que estaba sumido.

Según transcurre el viaje, la sucesión de lo real se va alterando en el relato por medio de derivas en varias direcciones que en la imaginación del protagonista se ensanchan como un conjunto articulado de desviaciones y paréntesis narrativos. El bebedor de cerveza, un filósofo escritor de libros prescindibles y renegado de su profesión, recibe dinero, un pasaje de avión, un chofer personal y la asistencia de una intérprete que lo ayudará a comunicarse. Sospecha que la invitación es un equívoco, el error que alguien ha cometido en Extremadura, pero acepta sin tener la menor idea sobre qué le espera. Obligado a escribir un texto, recuerda lo leído sobre el último lobo, indaga sobre este acontecimiento y descubre que la modernidad está acabando con los últimos vestigios del mundo natural. A través de entrevistas con cazadores se entera que el lobo de 1983 no había sido el último: años después toda una manada fue perseguida hasta la aniquilación completa.

Los territorios donde el lobo buscaba sus presas para alimentarse habían sido invadidos por el ser humano. Al destrozarlos, convirtieron la lucha por la supervivencia de estos animales en una tragedia cruel. Los supermercados en los extrarradios, las carreteras y autovías, los adelantos tecnológicos, las ciudades masificadas… son los asesinos del orden natural y cuando los lobos no son cazados con trampas o a tiros de escopeta mueren atropellados por vehículos: «…había de saber que Extremadura se hallaba fuera del mundo, extre, ¿entendía?, por eso era todo tan maravilloso, desde la naturaleza hasta las personas, y nadie sabía nada del peligro que suponía la amenazante proximidad del mundo, la gente de Extremadura vivía en una situación de peligro extrema, explicó al húngaro, la gente de Extremadura no tenía ni la menor idea de lo que estaba dejando entrar, a qué espíritu estaba dando acceso cuando construían establecimientos comerciales y autopistas a diestro y siniestro…». El filósofo bebedor de cerveza y el camarero húngaro se miran a los ojos desde ambos lados de la barra del bar; uno duda estar explicándose con claridad cuando dice que «Extremadura ha iniciado el camino hacia una nueva historia«, el otro piensa que el cliente quizás ha bebido ya demasiado y toca cerrar el local.

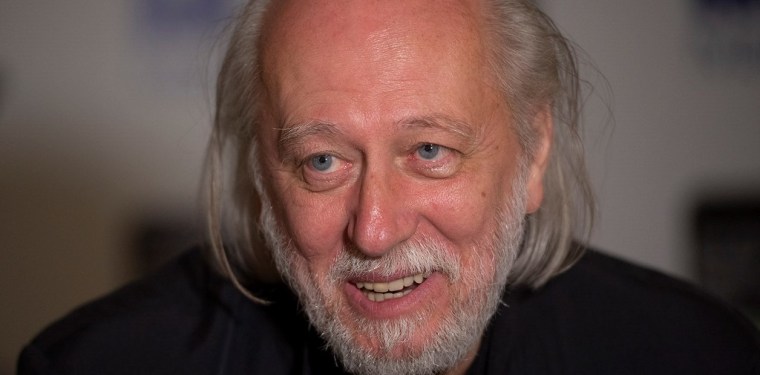

László Krasznahorkai con Antonio Gutiérrez, agente forestal, en una dehesa de la Sierra de San Pedro, octubre de 2009.

Su interés por la leyenda del último lobo ibérico lo llevó hasta los parajes de la Sierra de San Pedro, situada entre Cáceres y Alburquerque. Aquella experiencia dejó huella en su obra, en su visión de la naturaleza: «Extremadura poseía un encanto especial, dos días le habían bastado para comprobarlo (…) la naturaleza era espléndida en Extremadura, de que a él le gustaba sobre todo la dehesa, ese paisaje que era una superficie ondulada salpicada con un tipo de roble, la llamada encina, que, sin embargo, no cubría todo el paisaje, pues he ahí la esencia del asunto, los árboles se alzaban de forma dispersa, cada tronco con sus ramas y su fronda estaba lejos del otro, era por la sequedad, le explicó el sentido de la palabra dehesa el chófer que de pronto se había despojado de su mudez, la causa de todo ello era la sequedad, el agua sólo alcanzaba para que las encinas vivieran de esa manera, como podía comprobar, dijo el chófer señalando por la ventanilla, no había arbustos ni monte bajo por ninguna parte, sólo tierra cubierta de una hierba de color verde claro y, esparcidas, las encinas en la inmensa llanura, esa era la dehesa«. Ese paisaje artificial de bosque aclarado, con el nivel arbóreo de encinas y alcornoques conviviendo con el estrato de los pastizales, esa combinación que permite la explotación sostenible de recursos agrícolas, ganaderos, forestales y cinegéticos, equilibrando producción y conservación de la biodiversidad, es lo que convirtió Extremadura en parte del legado literario de Krasznahorkai.

Años después el escritor recordaría en una entrevista que, al aceptar la invitación que le hizo la Fundación Ortega Muñoz, «no buscaba unos símbolos baratos, sino una forma histórica por medio de la cual expresar mi consternación sobre lo que experimentaba durante mi corta estancia aquí. Debido a que, a donde iba, sentía la consternación, sabía dónde me encontraba (…) Observé la reducción de la adversidad histórica y, al mismo tiempo me alegré de la misma, me encontré en un dilema, es decir: ¿cómo va a conservar la población actual su dignidad?«. Castillos, palacios, casonas, catedrales (¿símbolos baratos?)… no lograron llamar su atención por grandiosos que fueran, no menciona ninguno, Algún lugar concreto descrito con brevedad, como Alburquerque, tampoco le despertó la emoción: «una ciudad pequeña y fantasmal en lo alto de un inmenso monte que emergía de la llanura«. Tanta arquitectura notable de siglos pasados y no cita ninguna, pero ese pasado le conmueve, «sabía lo que había sido Extremadura (…), la integridad histórica de Extremadura tuvo un gran impacto en mí«, siendo consciente de sus heridas y sufrimientos, «esta tierra de nadie, históricamente, este nido secular de la miseria humana«. En cambio, le interesan el edificio abandonado donde se fabricaban las trampas para cazar lobos y la «casita un tanto destartalada, consistente en una estrecha cocina y una habitación» en la que «tan pronto como entraron en el cuarto enseguida vieron, en una enorme vitrina, con las cuatro patas un poco separadas, al último lobo…«; le cautiva la historia acerca de cómo aquel ser libre fue cazado.

Respecto a las relaciones edénicas del ser humano con la naturaleza, Krasznahorkai confesaba en otra ocasión que nunca había entendido los motivos por los que «las gentes al salir a la naturaleza pasean, se suben a una roca, miran abajo, a la profundidad, luego a la lejanía, donde en lo alto de una peña un lobo aúlla, y entonces suspiran y dicen: ¡ah, qué maravilla! La naturaleza está en contra de nosotros. Todo cuanto se encuentra en la naturaleza desearía alimentarse de nosotros, o sea, que no soy un entusiasta de la naturaleza. Claro que la naturaleza a mí también me significa mucho, únicamente la naturaleza significa algo para mí, es más, lo significa todo, pues no conozco nada fuera de ella (…) nuestra cultura, nuestra civilización está para protegernos de la naturaleza, para que no tengamos que estar siempre alerta tratando de averiguar por dónde nos ataca algo, y en este sentido nuestra civilización es maravillosa, pero a mí una única cosa me inquieta hasta la locura, hasta la desesperación, la pregunta de para qué es todo esto. ¿Qué hacemos dentro de la civilización? Lo mismo que los demás seres vivos. Nos multiplicamos, y todo está subordinado a eso«. Para Krasznahorkai el nihilismo no es un simple sinsentido, sino un rasgo peculiar de nuestro mundo en decadencia. Su prosa, a menudo tremebunda, explora el colapso moral y la impotencia humana actuales. No obstante, en vez de rendirse al vacío, consigue transmitir una lucidez trágica porque, aunque tiene algo de «lobo estepario» a la manera del personaje de Hermann Hesse, su naturaleza humanística y espiritual es más grande.

La Fundación Ortega Muñoz siente el orgullo por haber hecho posible la existencia de este libro, una experiencia que traspasó lo literario de la mano de un guardabosques vocacional. Cada lector puede sacar su propia y exclusiva conclusión, diferente de otras, por esa forma tan particular de narrar una realidad paralela. El relato transmite sensaciones imprevistas sobre la protección de la naturaleza y el territorio, sobre la riqueza de una región y las consecuencias positivas o negativas del aislamiento geográfico. Al final de la lectura, se palpa la transformación que puede producir en el ser humano la visita a una tierra extraordinaria y, con ello, Krasznahorkai elabora una reflexión sobre la belleza, la búsqueda de lo trascendente y el poder redentor del lenguaje.

Plaza Elíptica: la gran demolición/sustitución (epílogo)

/ Javier González de Durana /

Vista aérea de la Plaza Elíptica y su entorno. La fotografía fue tomada hacia 1961-62.

A Rosaura y Juan Mari

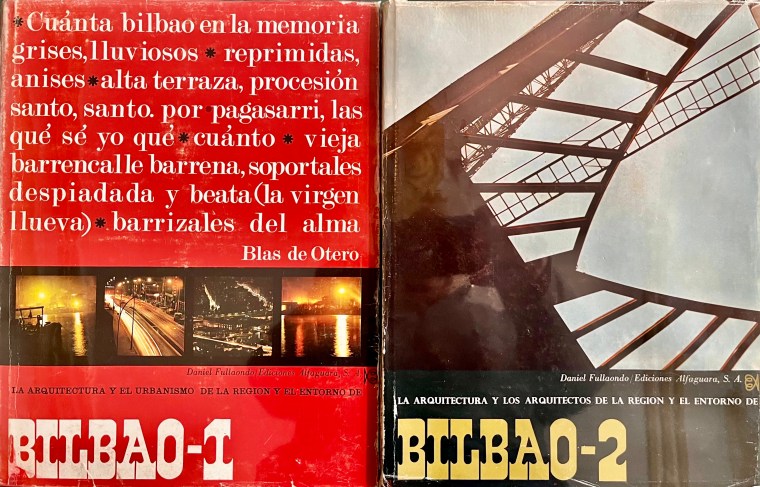

Los inmuebles afectados en esa Plaza por su demolición/sustitución fueron cuatro, pero si ampliaremos la mirada a las manzanas colindantes encontraríamos otros ejemplos singulares durante más o menos una amplia década (1965-1976), infausta para la histórica arquitectura residencial burguesa, pero que podría ser considerada como muy interesante en lo referido a la arquitectura contemporánea. Me limitaré en este epílogo a mencionarlos, sin más. Quizás haya ocasión para entrar en algunos de ellos más adelante, como hice con el que ahora parece estar más en riesgo, el EuroBanco, en Marqués del Puerto 3, cuyos autores fueron Juan Daniel Fullaondo y Félix Iñiguez de Onzoño (1976-80).

El edificio Granada, en Gran Vía 38, es una notable pieza del arquitecto José Mª García de Paredes (1973). El edificio Santander, en Colón de Larreategui 28/Plaza de Jado 1, de Luis Mª Gana (1973). El edificio Bankinter, en la Plaza Pedro Eguillor 1, de Julián Larrea (1976). El edificio Bankunión, en Plaza Circular 4, de Ricardo del Campo, José Luis y Mariano Ortega Carnicero y Juan Manuel Pazos (1975). El inmueble Sabadell-Guipuzcoano, en Alameda de Urquijo 2 esquina con Gran Vía, de Luis Mª Gana (1965). El edificio en el ángulo de las calles Rodriguez Arias 23, esquina con Iparraguirre y Ercilla, de José Enrique Casanueva y Jaime Torres (1976). También se debe incluir en este listado el edificio entre medianeras de Alameda de Recalde 29, de Fernando Chueca Goitia y Ricardo Beascoa (1970).

Los grandes precedentes fueron Seguros Bilbao, en Rodriguez Arias 11, de Francisco Hurtado de Saracho y Luis Mª Gana (1954-57), la sede de Babcock Wilcox, en Gran Vía 50, de Álvaro Líbano y José Luis Sanz Magallón (1956-61), y naturalmente la magna torre del Banco de Vizcaya, en la Plaza Circular, de Casanueva, Torres y Chapa (1965-69). Entre estas piezas hay algunas que fueron diseñadas por Premios Nacionales de Arquitectura, como Chueca, García de Paredes y Fullaondo.

Todos ellos son edificios erigidos en el área más central de la ciudad para cumplir funciones de oficinas bancarias o de alquiler dentro del denominado estilo internacional, primer enfoque sistemático de la arquitectura hacia su industrialización, caracterizado por construir con estructura de acero, sistemas de muros cortina no portantes y una planificación modular estandarizada que podía replicarse de manera eficiente en diferentes lugares y condiciones climáticas. En el ámbito anglosajón, especialmente el de EE.UU., se extendió desde los años 20 hasta los 60; a Bilbao llegó más tarde, pero con mucha fuerza. Entre estos también podrían incluirse algunos otros construidos durante aquellas mismas fechas, pero que no llegan a poseer las calidades de los mencionados. El final de este tipo de arquitectura vino provocado por algunas de sus virtudes: su perfección mecánica finalmente provocó una reacción que impulsaría a la arquitectura hacia enfoques de diseño más expresivos, culturalmente sensibles (respeto a la historia y al entorno) y conscientes del medio ambiente.

La presión inmobiliario no fue tan fuerte durante aquella década a la hora de construir edificios de viviendas en este área urbana porque en las inmediaciones aún quedaban disponibles bastantes solares libres de edificación, sobre todo en la prolongación de la Gran Vía y la zona de Indautxu.

Al final de esta serie de escritos me han llegado comentarios que centran su crítica a la actual Plaza en la pérdida de la armonía que ésta tuvo hasta que llegó la época de las demoliciones y las sustituciones. Pero ¿acaso aquella Plaza tuvo algún tipo de armonía?, ¿qué vínculo relaciona en un rango de equidad arquitectónica el palacio Chávarri, neoflamenco de cuento de hadas (vía Flandes belga), y la sede de la franquista Hacienda estatal?, ¿y el edificio AURORA, puro y templado racionalismo, con el pomposo decorativismo en el inmueble de Paulino de la Sota? Podría seguir con otras desarmonías…, pero voy a dejarlo. Creo que lo que más molesta, en general, es la altura de las nuevas construcciones, pero de esto el único culpable fue el Ayuntamiento de Bilbao al permitir con sus normas urbanísticas que escalaran hasta tales cotas. No obstante, también pienso que dentro de un siglo esa falta de armonía nadie la notará y todo el conjunto, si sobrevive, parecerá mucho más unitario de lo que a algunos se les antoja hoy.

La catedrática de Historia de Arte en la Universidad de Salamanca y especialista en la arquitectura moderna en Bizkaia, Maite Paliza Monduate, señaló «la pauta de permisividad y falta de respeto hacia esta zona, que parece que imperó a lo largo de los años sesenta y setenta«, si bien reconocía que «con todo, hay que decir que el esfuerzo por modernizar la arquitectura de Bilbao a partir de 1960 trajo consigo la construcción de algunos edificios notables, aunque su número es irrelevante en comparación con lo que nos legó aquella gloriosa época de finales del siglo XIX y principios del XX«. En los artículos publicados durante este mes de diciembre he tratado de mostrar la calidad de las pérdidas patrimoniales derivadas de aquella «permisividad y falta de respeto» al tiempo que las virtudes de esos «edificios notables» que aparecieron en la Plaza Elíptica, sustituyéndolos.

A la izquierda la fantasía neoflamenca de Paul Hankar para Víctor Chávarri. A su derecha, el inmueble de Bilbao Lopategui compartiendo medianera con el de arquitecto desconocido; a la derecha de estos dos, el edificio de Paulino de la Sota. La fotografía fue tomada hacia 1955.

Plaza Elíptica: la gran demolición/sustitución (y V)

/ Javier González de Durana /

A Manuel Salinas Larrumbe

La primera edificación en este emplazamiento correspondía a un inmueble de viviendas con planta baja y cuatro pisos. La esquina entre la Alameda Recalde (pares) y la Plaza estaba achaflanada y, sobre un gran ventanal en arco del primer piso, acogía una fila de miradores, sostenida por dos columnas a los lados del arco, en piedra, recorriendo los tres pisos superiores; dos huecos se abrían en la fachada a la plaza y otros tres lo hacían hacia la calle; otra fila de miradores cerraba el extremo, colindando con el edificio modernista promovido por Pedro Montero. El primer piso mostraba aspecto de ser subsidiario de los comercios situados en planta baja, mientras los tres superiores, residenciales, ofrecían una importancia jerarquizada: el segundo, el llamado también principal, mostraba destacados balcones corridos de piedra y sostenidos por poderosas ménsulas; el tercer piso individualizada los balcones en hierro; el cuarto piso volvía a los balcones corridos en hierro, pero con una altura más baja para el interior de la planta. Unas pilastras gruesas de orden gigante recorrían las fachadas a lo largo del segundo y tercer piso; otras pilastras más planas y cortas decoraban las fachadas a la altura de la cuarta planta. Las plantas baja y primera estaban decoradas por estrías lineales dispuestas horizontalmente, ofreciendo el aspecto de gran base. No he conseguido averiguar el año en que se construyó, aunque lo calculo hacia 1895-97, ni quién fue el arquitecto o maestro de obras que lo diseñó. Fue derribado en septiembre-octubre de 1970.

El proyecto de sustitución fue presentado al ayuntamiento por los arquitectos Julián Larrea y Germán Aguirre en marzo de 1971 como un encargo solicitado por la empresa Promociones y Construcciones Echesan S. A. «Consecuencia de nuevos proyectos en la misma zona«, los proyectistas se planteaban la «común preocupación de mantener en lo posible una dignidad arquitectónica en la Plaza«. El proyecto contemplaba tres plantas subterráneas, una planta baja y ocho plantas más, estando las dos más elevadas parcialmente retranqueadas en Alameda de Recalde. En superficie construida el nuevo edificio aumentaba en un 140 % la superficie del edificio anterior. Desde un primer momento el objetivo de Echesan era destinarlo a oficinas de alquiler.

No existe fotografía histórica que muestre con claridad las características de este edificio. En unos casos, como en esta imagen (mayo de 1901), se ve tras unos árboles, en otros, desde la distancia y siempre de modo fragmentario.

En la fotografía de la izquierda, tomada hacia 1950, se observa la primera edificación en esta esquina con Alameda de Recalde; a la derecha, el edificio La Estrella, de Julián Larrea y Germán Aguirre, que sustituyó al anterior.

En la fotografía de la izquierda se ve el edificio sin que el solar a su lado en la Plaza Elíptica esté aún ocupado, gracias a lo cual se puede contemplar, al fondo, la iglesia de San José con su torre en construcción, a punto de terminarse, así que la foto debió de ser tomada hacia 1915-16. Las obras del edificio blanco, a la izquierda, dieron comienzo en 1916 con un diseño del arquitecto José Santos Bilbao Lopategui; su quinta planta fue reformada y se le añadieron las plantas sexta, séptima y octava en 1967, lo que no supuso la desaparición del edificio, pero sí una importante alteración de su imagen.

En la Memoria redactada por los autores se dice, en lo referente a las fachadas, que «quizás sea ésta la parte de mayor preocupación del presente proyecto» para lo cual se estudió una fachada inicial no «bajo el punto de vista de Ordenanzas, sino de composición, ya que es la mayor preocupación de los autores del proyecto«. Adelantándose a la certeza de que el ayuntamiento les obligaría a introducir variaciones en esa idea inicial, aseguraban que «lo que sí se puede afirmar (es) que los materiales a usar en las fachadas serán de primera calidad y al decir esto entendemos materiales tales como mármol, aluminio y vidrios«. Nada más, ni una línea para explicar qué, cómo y por qué. Muchos arquitectos de las décadas de los años 60 y 70 no eran partidarios de incluir descripciones del aspecto que tendrían sus edificios; las consideraban no funcionales dentro de sus proyectos, literatura no técnica, prescindible.

Larrea/Aguirre plantearon dos propuestas no muy diferentes, una en 1970 y otra en 1972, pues ambas se basaban en la repetición modular; una modulación estructural cuya geometría y sistema constructivo permitían una espacialidad interior abierta, flexible y no jerárquica, propia de la arquitectura moderna, dando lugar en el exterior a una abstracción geométrica. Un único módulo se multiplica y adhiere a sus iguales con un ritmo constante y homogéneo para generar una estructura extensiva e isótropa. Este tipo de solución resultaba muy funcional para los usos cambiantes del interior de un edificio «comercial», pero al paisaje urbano le quitaba monumentalidad, añadiendo monotonía si esa repetición no estaba acompañada/matizada con detalles de diseño.

Aguirre/Larrea decidieron confiarlo todo a la calidad de los materiales y estos, sobre todo el granito, añadían grisura, frialdad y pesantez al inmueble. Durante el proceso de construcción se planteó un serio problema de asentamiento en los edificios colindantes, que se apoyaban en parte sobre el demolido, además de tener unas bases de asentamiento endebles. Fue esto, quizás, lo que llevó a los arquitectos a centrar toda su atención en los problemas constructivos más que en cuestiones de imagen exterior, las cuales quedaron empobrecidas.

Chaflán ciego y dos fachadas similares con una tajante coronación. La repetición crea un sentido de orden, ritmo y continuidad visual en las fachadas y los espacios interiores, guiando la percepción del espectador.

Aspecto del edificio de Larrea/Aguirre ante de su demolición.

Por fortuna, en el año 2008 el edificio de Larrea/Aguirre sufrió una drástica remodelación de la mano del arquitecto Manuel Salinas Larrumbe. Solo se conservaron los elementos estructurales verticales y horizontales, todo lo demás cambió. La fachada pasó a adoptar una fórmula combinada de superficies acristaladas, tipo muro cortina, y paños de celosía con lamas de cristal más ventana oculta practicable, posibilitando que en el interior sea posible la libre disposición de tabiques para la separación de espacios. Los dos tipos de vanos, cuadrados y rectangulares, se alternan en su despliegue horizontal y vertical, lo que proporciona movimiento al conjunto dentro de un orden impecable.

La gran singularidad aportada por estas celosías verticales es que están dotadas de iluminación con un sistema de leds de colores diferentes, siendo el primer edificio en Bilbao cuyas fachadas recibieron efectos mutantes de naturaleza lumínica.. Todo el conjunto por encima de la planta baja tiene un vuelo de unos 40 cm, equivalente al de un mirador convencional.

El resultado mejoró sustancialmente el aspecto anterior de esta esquina, al mostrarse más ligera y transparente. Las líneas de separación entre pisos se hallan marcadas por franjas blancas, con la anchura del forjado, mientras el resto de la fachada ofrece un verde acuoso que se aclara u oscurece dependiendo de la posición de los estores interiores. De día el inmueble muestra diáfana actividad y de noche proyecta un festín cromático que, últimamente, parece haberse detenido en la uniformidad azulada. El sistema estaba previsto para que las luces cambiaran con múltiples combinaciones cromáticas y rítmicas, propicias para sumarse a celebraciones callejeras (triunfos deportivos, festividades, homenajes…) con los colores oportunos. Debería recuperarse esa alegría nocturna. Con este edificio la Plaza Elíptica entró en el siglo XXI, sumándose al paisaje de un Bilbao muy distinto al que vio en este solar la primera construcción (el poderío industrial, comercial y financiero) y la segunda (los preámbulos del declive); esta tercera ocasión ha acertado al manifestarse diáfano, alegre y liviano.

Arriba, diseño de Manuel Salinas; abajo, dos aspectos nocturnos del edificio con su iluminación de leds.

Plaza Elíptica: la gran demolición/sustitución (IV)

/ Javier González de Durana /

En esta fotografía inédita de mayo de 1901, a la derecha, se observa la parte baja de la fachada del primer edificio construido en este solar. El solar siguiente, donde se levantaría a partir de 1906 el inmueble de Paulino de la Sota (comentado en el tercer capítulo de esta serie), está aún vacío. A la izquierda, tras el ramaje de los árboles se ve el inmueble en la esquina de Alameda Recalde 36 / Plaza Elíptica (será comentado en el siguiente capítulo, el quinto). Vacío está también el solar donde se edificaría, adosado al anterior, el inmueble modernista de Pedro Montero (arq. Luis Aladrén+Jean Baptiste Darroquy, junio de 1901).

A Álvaro Chapa

No se ha podido localizar el proyecto de construcción del primer edificio en esta parcela situada entre la Gran Vía (pares), la Plaza Elíptica y Ercilla (impares). Alguna información indica que fue diseñado por Severino Achúcarro en 1902, pero el dato de la fecha es erróneo: existe un documento fotográfico de fecha anterior en el que se observa el inmueble al poco de edificarse. No he podido confirmar que Achúcarro lo diseñara, pero es probable que lo hiciera. El promotor del inmueble fue el empresario Pedro Govillar Ellacuriaga. A diferencia del palacete de Víctor Chávarri, situado enfrente, éste presentaba hacia la Plaza un carácter majestuosamente urbano. Constaba de semisótano, entreplanta, cuatro plantas y mansarda. La fachada de la entreplanta y el primer piso estaba adornada con sillares moldurados y pilastras rematadas por encima de los capiteles con pedestales y bolas, especialmente enfatizados sobre el portal de acceso en el centro de la fachada. Los dos pisos bajos funcionaban como gran zócalo para las plantas superiores, en color claro con relieves de bandas horizontales. La mansarda se retiraba discretamente sin ocultarse del todo, la cual se convirtió años más tarde en piso, de baja altura. Las esquinas estaban cubiertas con unos singulares miradores en ángulo recto; las cinco filas de huecos en la fachada a la Plaza presentaban balcones en voladizo para las dos filas extremas mientras las tres intermedias lo hacían con antepechos entre machones, excepto el del segundo piso, sobre el portal, que también iba voladizo. La intención estilística era neobarroca.

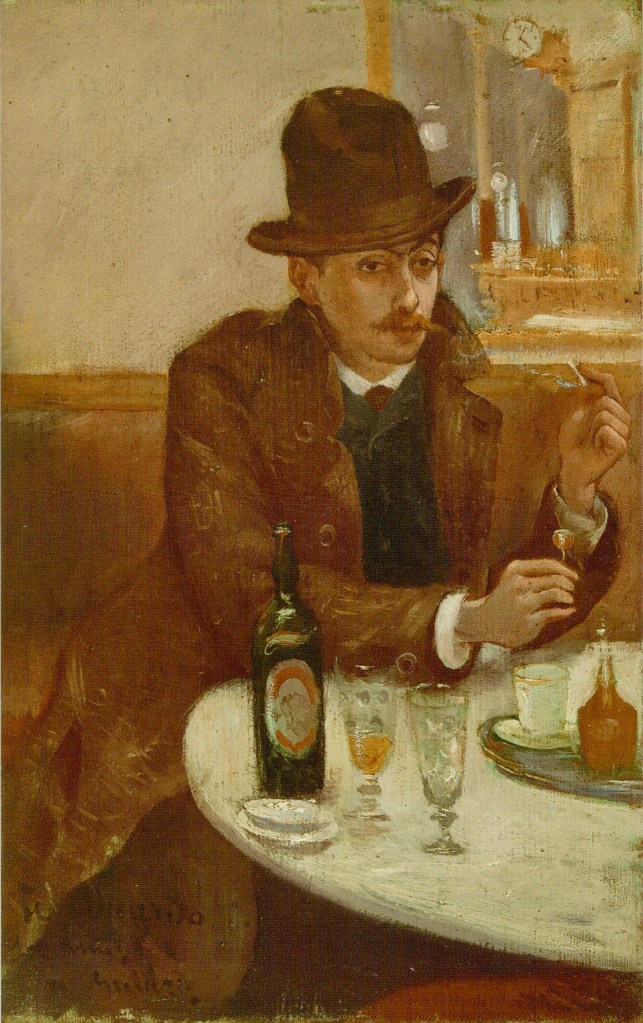

El promotor del edificio, Pedro Govillar, retratado por Adolfo Guiard en un café de París, hacia 1885.

Fue el más imponente edificio de viviendas por pisos de cuantos se habían construido hasta el momento en todo el Ensanche bilbaíno, precursor de los varios que se edificarían en la prolongación de la Gran Vía a partir de 1910. Salvo este fragmento de la fotografía de 1901, no existen documentos gráficos que hagan justicia a la magnífica construcción que fue.

Imagen del edificio hacia 1945, cuando la mansarda primitiva se había convertido en un piso de menor altura que los situados por debajo.

En la imagen de la izquierda se observa parcialmente el edificio de Achúcarro al poco tiempo de construirse, cuando la mansarda no se había convertido aún en la quinta planta del inmueble.

El edificio representaba un buen ejemplo de estratificación social plasmada en arquitectura. Existía un orden jerárquico que expresaba claramente la importancia social de sus ocupantes por medio de la decreciente altura de los pisos según se distanciaban de la calle, siendo «el principal», el primero sobre el gran zócalo, de hecho, la tercera planta. La ausencia de locales comerciales a ras de calle subrayaba la relevancia del inmueble y sus habitantes. Con el tiempo, el inmueble se dividió en dos y la entrada desde la Plaza Elíptica se anuló, habilitándose dos accesos nuevos, uno por Ercilla para llegar a los pisos que seguían siendo viviendas y otro por la Gran Vía, donde los pisos habían reconvertido su uso en oficinas; además, la entreplanta terminó por acoger locales comerciales con entradas desde las dos calles, pero no desde la Plaza.

En mayo de 1972 Alvaro Líbano y Javier Fontán firmaron la Memoria del proyecto de arquitectura que habían preparado para la empresa Locales Mercantiles S. A. Comprendía tres plantas destinadas a sótanos, seis pisos en vertical, un séptimo retranqueado por las calles laterales y un octavo «en forma de torreón o remate» con frente a la Plaza. Aunque la forma exterior no lo evidencie, prolonga la división del inmueble anterior, pues se trata de dos edificios con funciones distintas: el orientado a la Plaza y Ercilla contiene viviendas, mientras el de la Plaza y Gran Vía alberga oficinas. Sobre la solución arquitectónica adoptada, los arquitectos indicaban que «partiendo de un solar irregular, con fachadas a tres vías públicas y con un programa heterogéneo, ya que la propiedad solicitaba viviendas de lujo, oficinas y unos locales en los bajos para la instalación de un banco, era difícil llegar a un edificio uniforme en cuanto a la solución de fachadas con dos funciones totalmente contrapuestas (viviendas y oficinas)«. Sin embargo, lograron la uniformidad, evitando manifestar dos rostros diferentes.

La solución que encontraron fue la de una fachada escalonada, siendo los escalonamientos perpendiculares a la calle Ercilla. Si la fachada pierde la forma curva propia de la elipse, la idea se recupera en la marquesina que separa la planta baja y primer piso (comercial bancario) de los pisos superiores, repitiendo la curvatura, forma y vuelo en la poderosa cornisa que remata la octava planta del edificio. Bajo esa cornisa, el paramento se remete para mostrar los extremos de las vigas que soportan la cubierta, dando a ésta un aspecto de flotación. No todas las fachadas de los inmuebles orientados a la Plaza Elíptica adoptan la curvatura cóncava, plegándose a la forma del espacio urbano; las hay que la respetan y hay fachadas que no lo hacen; incluso la de la Hacienda estatal realiza una curvatura inversa, ¡¡convexa!!

Según Líbano/Fontán «la solución de las fachadas se ha resuelto satisfactoriamente adoptando un tamaño de huecos: mediano de suelo a techo, con la alternancia de paneles ciegos prefabricados de gran calidad, que permiten recoger tabique o armarios empotrados en la zona de viviendas«. En cuanto al cromatismo, «el tratamiento exterior será a base de aluminio anodizado en color bronce, vidrio parasol en gris o metalizado y los paneles prefabricados ya citados, pulidos y construidos con áridos de granito o mármol y cemento blanco«. Las dos esquinas se resuelven de distinta manera: la de la Gran Vía en forma de arista, siguiendo el desarrollo de la fachada y la linde del solar, mientras la de Ercilla lo hace mediante un ángulo recto ciego e interior.