/ Javier González de Durana /

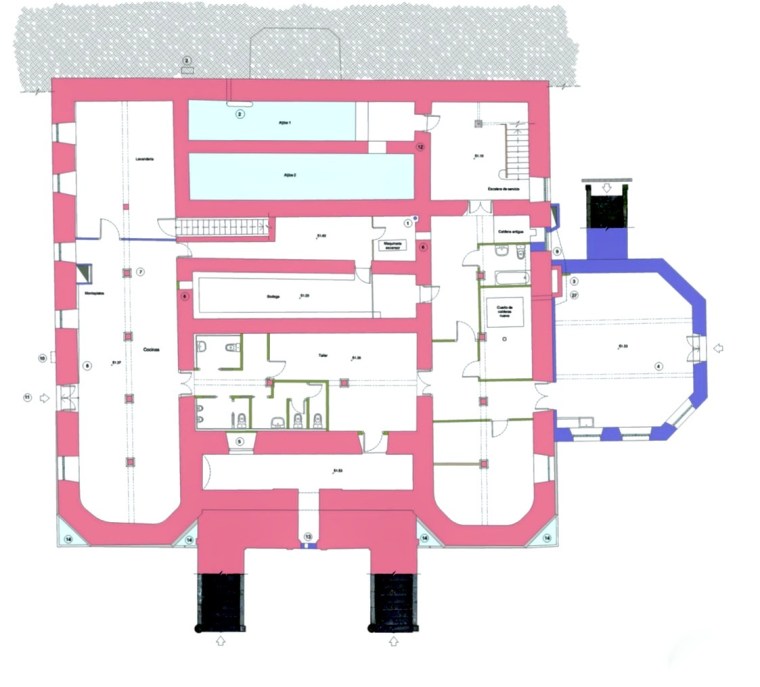

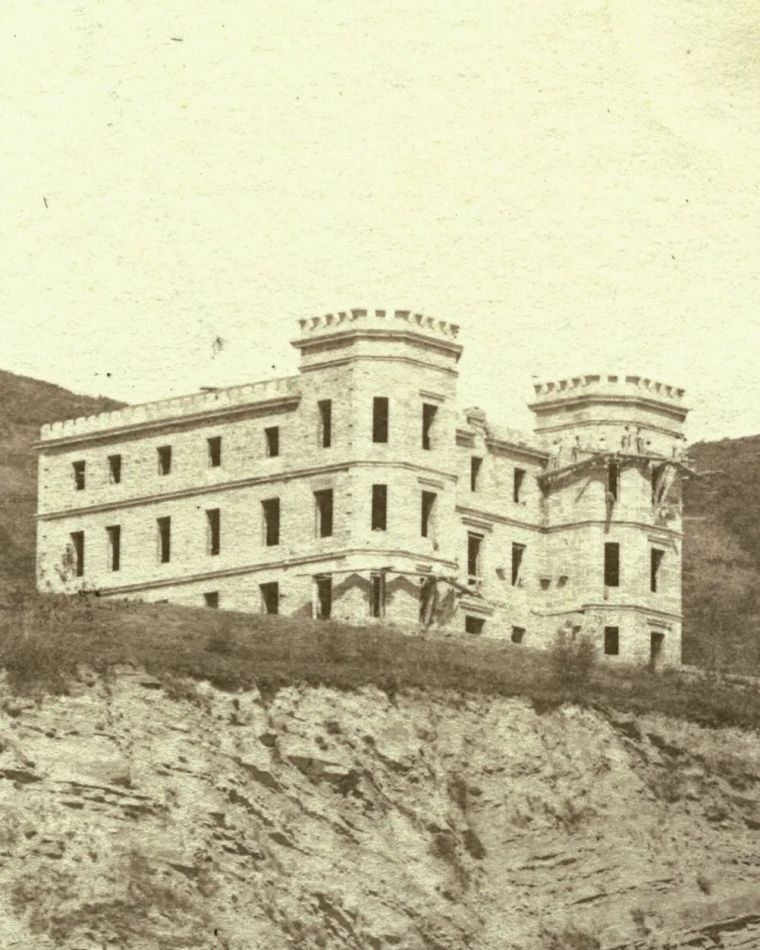

Arriba, la Torre Satrústegui, abajo la cárcel de Ondarreta en construcción, hacia 1889.

La Torre Satrústegui, erigida en el último tercio del siglo XIX, representa un hito arquitectónico de su época, pero es mucho más. Situada en la privilegiada ladera Este del monte Igueldo, su valor no reside sólo en sus muros, sino en la simbiosis inseparable entre la edificación, la topografía accidentada, el jardín histórico y el paisaje que domina la bahía de San Sebastián. Esta unidad es la que motivó su protección legal hace décadas, reconociendo que cualquier alteración en uno de sus componentes afectaría irremediablemente al conjunto.

Sin embargo, en la actualidad, este monumento se encuentra en el centro de un proceso profundamente desazonador. El régimen de protección que garantizaba su integridad ha sido modificado, no por una evolución en los criterios científicos de conservación, sino para facilitar la viabilidad de un proyecto económico privado. Este fenómeno trasciende la mera anécdota local para convertirse en un caso más de la fragilidad de nuestra memoria frente a la presión inmobiliaria. Resulta paradójico que en esta ciudad la protección del pasado sea tan maleable mientras el precio del metro cuadrado es lo único que se mantiene rígidamente al alza.

Durante gran parte de su historia reciente, el marco normativo de la Torre Satrústegui era nítido: se permitía la rehabilitación e incluso el uso terciario (hotelero), pero bajo una premisa innegociable: el proyecto debía supeditarse al bien protegido. La arquitectura debía dialogar con la historia y el paisaje, aceptando las limitaciones de volumetría y ocupación del suelo que el carácter monumental del sitio imponía. Pero, en la actualidad, pedirle a un inversor que se adapte a un edificio parece una cortesía de otros tiempos, casi una excentricidad frente a la urgencia de rentabilizar cada centímetro cuadrado con vistas al mar.

El cambio de paradigma surge cuando la propiedad, en manos de la empresa «Paisajes de Asturias», plantea una lógica inversa. El objetivo ya no es la recuperación del edificio en sus propios términos, sino la maximización de su rentabilidad comercial. Para que el negocio sea «viable» bajo los estándares de la propiedad -lo cual implica multiplicar el número de habitaciones con vistas directas a la bahía-, la protección original deja de ser una garantía de interés general para percibirse como un molesto estorbo administrativo. El conflicto, por tanto, no es técnico, sino profundamente conceptual y ético: ¿debe el patrimonio adaptarse al mercado o debe el mercado respetar el patrimonio? En la ciudad de los hoteles boutique, la respuesta parece haberse redactado de antemano en el despacho de una consultora inmobiliaria.

La respuesta institucional ha sido inquietante: se ha optado por remodelar la protección para que el proyecto encaje «con calzador». Esta maniobra desvirtúa la esencia de la tutela pública, convirtiendo las leyes en un «urbanismo a la carta». Aquí, la normativa deja de ser un interés general blindado para transformarse en una variable flexible, una plastilina legislativa que se ajusta a las necesidades del inversor de turno. Este es un lugar donde las normas son muy comprensivas con las necesidades del gran capital, mientras el ciudadano común se las ve y se las desea para cambiar una ventana en un piso con renta antigua.

Asociaciones en defensa del patrimonio, como Áncora, han puesto el foco en la vulneración del «principio de no regresión». Este concepto jurídico y ético sostiene que los niveles de protección alcanzados no deben disminuirse por intereses coyunturales. Permitir excavaciones en la pradera frontal, intervenciones agresivas en los jardines históricos o ampliaciones que alteran la silueta del conjunto supone, de facto, un descenso efectivo del umbral de protección. El derecho a la herencia cultural retrocede frente al derecho a la suite de lujo. Es la elegancia de la rendición: se mantiene el nombre del monumento en el catálogo mientras se autoriza el vaciado de su esencia.

La torre durante su construcción.

Esta operación tiene un carácter sibilino. Formalmente, la Torre Satrústegui sigue figurando en los catálogos; el nombre se mantiene, pero el contenido se evapora. Al flexibilizar las condiciones de intervención para permitir actuaciones antes prohibidas, se mantiene una apariencia de legalidad técnica mientras se sacrifica la autenticidad del bien. Es una estrategia de «conservación nominal» que oculta una degradación real.

Un aspecto central en la narrativa que justifica la intervención es el estado de deterioro del inmueble. El abandono prolongado se utiliza ahora como un argumento de urgencia: «hay que actuar para salvar el edificio». Sin embargo, este discurso omite deliberadamente la responsabilidad de la propiedad en el mantenimiento del bien. En el ámbito patrimonial, se conoce bien la estrategia de la «profecía autocumplida»: dejar que un edificio se degrade para que, llegado el momento, cualquier intervención, por agresiva que sea, parezca un acto de caridad. Si la administración premia este abandono permitiendo cambios normativos que aumentan la rentabilidad, se lanza un mensaje devastador: el incumplimiento del deber de conservación es el camino más rápido hacia el éxito especulativo.

Aunque la modificación de los regímenes de protección suele recaer en instancias autonómicas, el impulso político nace del ámbito municipal. El Ayuntamiento de San Sebastián ha desempeñado un papel activo, alejándose de su función como garante del interés colectivo para situarse peligrosamente cerca de una lógica de facilitación económica. Al respaldar el camino al proyecto empresarial, el consistorio diluye la frontera entre lo público y lo privado. El Ayuntamiento deja de ser un árbitro independiente para posicionarse como un comercial de lujo, rompiendo el equilibrio democrático en favor de una visión a corto plazo que prioriza la ocupación del suelo y el subsuelo sobre la memoria del lugar.

El verdadero alcance del caso Satrústegui no termina en los muros de la torre. El riesgo reside en el precedente que establece. Si un bien de este calibre puede ver rebajada su protección para asegurar un hotel de alta gama, ¿qué impedirá que otros propietarios reclamen el mismo trato de favor? Esto genera un sistema de doble rasero: una protección rígida y punitiva para el vecino de a pie y una normativa líquida para quienes poseen capacidad de influencia. Esta asimetría erosiona la confianza en las instituciones y confirma la sospecha de que la ciudad es sólo para quien puede pagarla.

El proyecto ha sido encargado al estudio madrileño Vestige-EDM Arquitectura, cuya filosofía declarada es el «respeto a la memoria». Sin embargo, la controversia no radica en la calidad estética del diseño, sino en la estrategia para su implantación. No importa cuán respetuoso sea el lenguaje arquitectónico si la premisa es la alteración irreversible de un paisaje protegido y la excavación de terrenos vírgenes. La arquitectura, en este caso, se convierte en la elegante envoltura de una operación de asalto al patrimonio.

Que el presidente de Quirón Salud y el presidente de «Paisajes de Asturias» sean la misma persona nos pone sobre alerta. Son dos negocios diferentes, por supuesto, pero con un fortísimo nexo en su presidencia. Es de suponer que este «favor» inmobiliario que el Ayuntamiento le hace al presidente de Quirón Salud no implica «correspondencias» sanitarias hacia el Ayuntamiento por parte del presidente de «Paisajes de Asturias». Si en el Madrid de Isabel Díaz Ayuso a la empresa médica le ponen la alfombra roja, que se sepa que aquí esa alfombra sólo la ponemos para los actores y las actrices durante el festival de cine.

En última instancia, el caso Satrústegui es el síntoma de un modelo de ciudad que ha decidido que su identidad está en venta al mejor postor. La defensa del patrimonio no es nostalgia; es la defensa de «lo común» frente a la captura privada. El patrimonio cultural es un recurso no renovable y cuando la administración renuncia a su deber de tutela está hipotecando el derecho de las futuras generaciones a conocer su historia sin necesidad de reservar una habitación en un hotel de lujo. Ceder en este punto no es modernización ni pragmatismo: es la renuncia explícita a la ciudad como espacio de ciudadanía, convirtiéndola definitivamente en un exclusivo club privado donde la ley es solo una variable de ajuste para el mercado.